Ácidos nucléicos: o controle celular

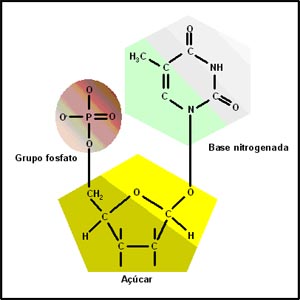

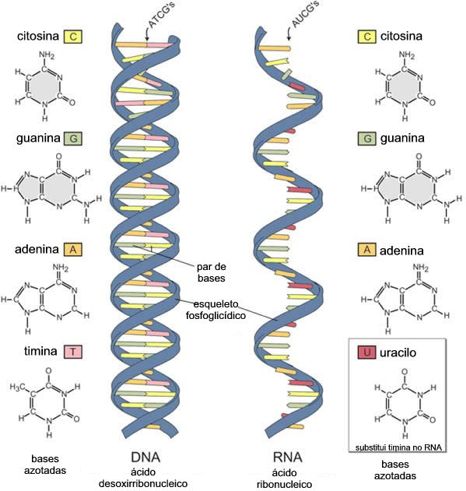

Os ácidos nucléicos são macromoléculas de natureza química, formadas por nucleotídeos, grupamento fosfórico (fosfato), glicídio (monossacarídeo / pentoses) e uma base nitrogenada, compondo o material genético contido nas células de todos os seres vivos.

Presentes no núcleo dos eucariotos e dispersos no hialoplasma dos procariotos, os ácidos nucléicos podem ser de dois tipos: ácido desoxirribonucléico (DNA) e ácido ribonucléico (RNA), ambos relacionados ao mecanismo de controle metabólico celular (funcionamento da célula) e transmissão hereditária das características.

Os Ácidos Nucléicos: DNA e RNA

O DNA se diferencia do RNA por possuir o açúcar desoxirribose e os nucleotídeos adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, o açúcar é a ribose e os nucleotídeos são adenina, citosina, guanina e uracila (a uracila entra no lugar da timina).

DNA: Uma “Escada Retorcida”

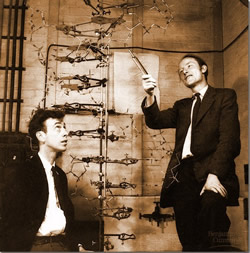

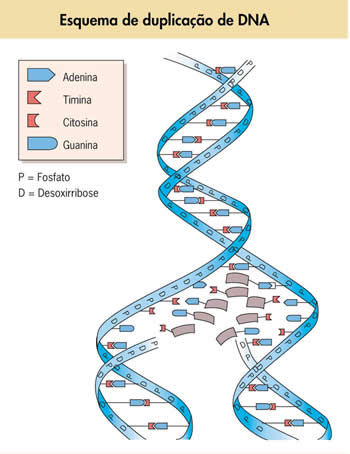

A partir de experimentos feitos por vários pesquisadores e utilizando os resultados da complexa técnica de difração com raios X, Watson e Crick concluíram que, no DNA, as cadeias complementares são helicoidais, sugerindo a idéia de uma escada retorcida.

Nessa escada, os corrimãos são formados por fosfatos e desoxirribose, enquanto os degraus são constituídos pelos pares de bases nitrogenadas.

Os átomos de carbono das moléculas de ribose e desoxirribose são numerados conforme a figura abaixo. Observe que os carbonos do açúcar são numerados com uma linha (‘) a fim de distingui-los dos outros carbonos do nucleotídeo.

Em cada fita do DNA, o “corrimão” é formado por ligações entre moléculas de açúcar e radicais fosfato. Note que o radical fosfato se liga ao carbono 3’ de um açúcar e ao carbono 5’ do seguinte.

As duas cadeias de nucleotídeos do DNA são unidas uma à outra por ligações chamadas de pontes de hidrogênio, que se formam entre as bases nitrogenadas de cada fita.

O pareamento de bases ocorre de maneira precisa: uma base púrica se liga a uma pirimídica – adenina (A) de uma cadeia pareia com a timina (T) da outra e guanina (G) pareia com citosina (C).

O DNA controla toda a atividade celular. Ele possui a “receita” para o funcionamento de uma célula. Toda vez que uma célula se divide, a “receita” deve ser passada para as células-filhas. Todo o “arquivo” contendo as informações sobre o funcionamento celular precisa ser duplicado para que cada célula-filha receba o mesmo tipo de informação que existe na célula-mãe. Para que isso ocorra, é fundamental que o DNA sofra “auto-duplicação”.

A duplicação do DNA

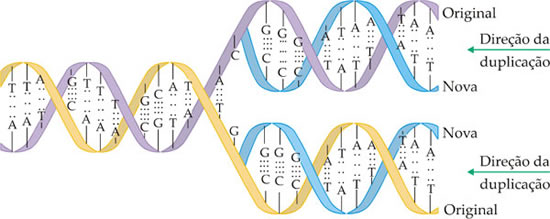

O modelo estrutural do DNA proposto por Watson e Crick explica a duplicação dos genes: as duas cadeias do DNA se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar.

O experimento dos pesquisadores Meselson e Stahl confirmou que a duplicação do DNA é semiconservativa, isto é, que metade da molécula original se conserva íntegra em cada uma das duas moléculas-filhas.

No processo de duplicação do DNA, as pontes de hidrogênio entre as bases se rompem e as duas cadeias começam a se separar. À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de emparelhamento: A com T, T com A, C com G e G com C. Uma vez ordenados sobre a cadeia que está que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em seqüência e formam uma cadeia complementar dobre cada uma das cadias da molécula original. Assim, uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a ela.

A ação da enzima DNA polimerase

Diversos aspectos da duplicação do DNA já foram desvendados pelos cientistas. Hoje, sabe-se que há diversas enzimas envolvidas nesse processo. Certas enzimas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo a molécula. Outras desenrolam a hélice dupla, e há, ainda, aquelas que unem os nucleotídeos entre si. A enzima que promove a ligação dos nucleotídeos é conhecida como DNA polimerase, pois sua função é construir um polímero (do grego poli, muitas, e meros, parte) de nucleotídeos.

DNA polimerase

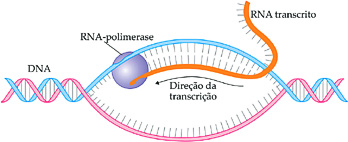

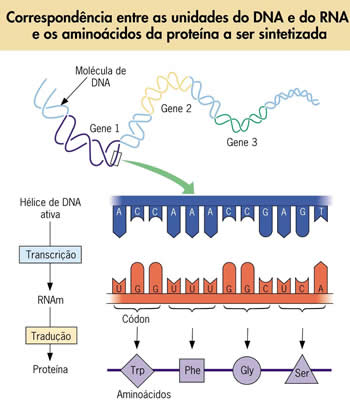

A mensagem do DNA é passada para o RNA

O material genético representado pelo DNA contém uma mensagem em código que precisa ser decifrada e traduzida em proteínas, muitas das quais atuarão nas reações metabólicas da célula. A mensagem contida no DNA deve, inicialmente, ser passada para moléculas de RNA que, por sua vez, orientarão a síntese de proteínas. O controle da atividade celular pelo DNA, portanto, é indireto e ocorre por meio da fabricação de moléculas de RNA, em um processo conhecido como transcrição.

RNA: Uma Cadeia (Fita) Simples

As moléculas de RNA são constituídas por uma seqüência de ribonucleotídeos, formando uma cadeia (fita) simples.

Existem três tipos básicos de RNA, que diferem um do outro no peso molecular: o RNA ribossômico, representado por RNAr (ou rRNA), o RNA mensageiro, representado por RNAm (ou mRNA) e o RNA transportador, representado por RNAt (ou tRNA).

- O RNA ribossômico é o de maior peso molecular e constituinte majoritário do ribossomo, organóide relacionado à síntese de proteínas na célula.

- O RNA mensageiro é o de peso molecular intermediário e atua conjuntamente com os ribossomos na síntese protéica.

- O RNA transportador é o mais leve dos três e encarregado de transportar os aminoácidos que serão utilizados na síntese de proteínas.

Transcrição da informação genética

A síntese de RNA (mensageiro, por exemplo) se inicia com a separação das duas fitas de DNA. Apenas uma das fitas do DNA serve de molde para a produção da molécula de RNAm. A outra fita não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre a duplicação do DNA e a produção do RNA.

As outras diferenças são:

- os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar ribose no lugar da desoxirribose;

- há a participação de nucleotídeos de uracila no lugar de nucleotídeos de timina. Assim, se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer adenina, encaminha-se para ela um nucleotídeo complementar contendo uracila;

Imaginando um segmento hipotético de um filamento de DNA com a seqüência de bases:

DNA- ATGCCGAAATTTGCG

O segmento de RNAm formado na transcrição terá a seqüência de bases:

RNA- UACGGCUUUAAACGC

Em uma célula eucariótica, o RNAm produzido destaca-se de seu molde e, após passar por um processamento, atravessa a carioteca e se dirige para o citoplasma, onde se dará a síntese protéica. Com o fim da transcrição, as duas fitas de DNA seu unem novamente, refazendo-se a dupla hélice.

O código genético

A mensagem genética contida no DNA é formada por um alfabeto de quatro letras que correspondem aos quatro nucleotídeos: A, T, C e G. Com essas quatros letras é preciso formar “palavras” que possuem o significado de “aminoácidos”. Cada proteína corresponde a uma “frase” formada pelas “palavras”, que são os aminoácidos. De que maneira apenas quatro letras do alfabeto do DNA poderiam ser combinadas para corresponder a cada uma das vinte “palavras” representadas pelos vinte aminoácidos diferentes que ocorrem nos seres vivos.

Uma proposta brilhante sugerida por vários pesquisadores, e depois confirmada por métodos experimentais, foi a de que cada três letras (uma trinca de bases) do DNA corresponderia uma “palavra”, isto é, um aminoácido. Nesse caso, haveria 64 combinações possíveis de três letras, o que seria mais do que suficiente para codificar os vinte tipos diferentes de aminoácidos (matematicamente, utilizando o método das combinações seriam, então, 4 letras combinadas 3 a 3, ou seja, 43 = 64 combinações possíveis).

O código genético do DNA se expressa por trincas de bases, que foram denominadas códons. Cada códon, formado por três letras, corresponde a um certo aminoácido.

A correspondência entre o trio de bases do DNA, o trio de bases do RNA e os aminoácidos por eles especificados constitui uma mensagem em código que passou a ser conhecida como “código genético”.

Mas, surge um problema. Como são vinte os diferentes aminoácidos, há mais códons do que tipos de aminoácidos! Deve-se concluir, então, que há aminoácidos que são especificados por mais de um códon, o que foi confirmado. A tabela abaixo, especifica os códons de RNAm que podem ser formados e os correspondentes aminoácidos que especificam.

Dizemos que o código genético é universal, pois em todos os organismos da Terra atual ele funciona da mesma maneira, quer seja em bactérias, em uma cenoura ou no homem.

O códon AUG, que codifica para o aminoácido metionina, também significa início de leitura, ou seja, é um códon que indica aos ribossomos que é por esse trio de bases qe deve ser iniciada a leitura do RNAm.

Note que três códons não especificam nenhum aminoácido. São os códons UAA, UAG e UGA, chamados de códons e parada durante a “leitura” (ou stop códons) do RNA pelos ribossomos, na síntese protéica.

Diz-se que o código genético é degenerado porque cada “palavra” (entenda-se aminoácido) pode ser especificada por mais de uma trinca.

Tradução: Síntese de Proteínas

Tradução é o nome utilizado para designar o processo de síntese de proteínas. Ocorre no citoplasma com a participação, entre outros, de RNA e de aminoácidos.

Quem participa da síntese de proteínas?

Cístron (gene) é o segmento de DNA que contém as informações para a síntese de um polipeptídeo ou proteína.

O RNA produzido que contém uma seqüência de bases nitrogenadas transcrita do DNA é um RNA mensageiro.

No citoplasma, ele será um dos componentes participantes da síntese de proteínas, juntamente com outros dois tipos de RNA, todos de fita simples e produzidos segundo o mesmo processo descrito para o RNA mensageiro:

RNA ribossômico, RNAr. Associando-se a proteínas, as fitas de RNAr formarão os ribossomos, orgânulos responsáveis pela leitura da mensagem contida no RNA mensageiro; |

RNAs transportadores, RNAt. Assim chamados porque serão os responsáveis pelo transporte de aminoácidos até o local onde se dará a síntese de proteínas junto aos ribossomos. São moléculas de RNA de fita simples, de pequeno tamanho, contendo, cada uma, cerca de 75 a 85 nucleotídeos. Cada fita de RNAt torce-se sobre si mesma, adquirindo o aspecto visto na figura abaixo. Duas regiões se destacam em cada transportador: uma é o local em que se ligará o aminoácido a ser transportado e a outra corresponde ao trio de bases complementares (chamado anticódon) do RNAt, que se encaixará no códon correspondente do RNAm. Anticódon é o trio de bases do RNAt, complementar do códon do RNAm. |

RNA - Tradução passo a passo

A tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de RNAm pelos ribosomo, decodificando a linguagem de ácido nucléico para a linguagem de proteína.

Cada RNAt em solução liga-se a um determinado aminoácido, formando-se uma molécula chamada aminoacil-RNAt, que conterá, na extremidade correspondente ao anticódon, um trio de códon do RNAm.

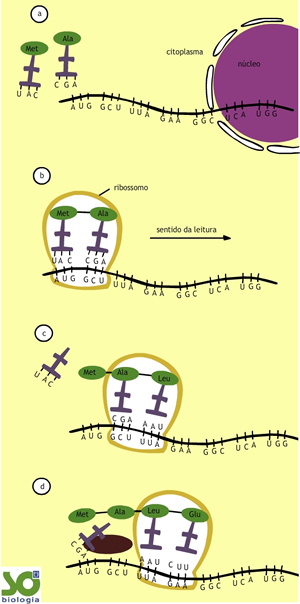

Para entendermos bem este processo, vamos admitir que ocorra a síntese de um peptídeo contendo apenas sete aminoácidos, o que se dará a partir da leitura de um RNAm contendo sete códons (21 bases hidrogenadas). A leitura (tradução) será efetuada por um ribossomo que se deslocará ao longo do RNAm.

Esquematicamente na síntese protéica teríamos:

- Um RNAm, processado no núcleo, contendo sete códons (21 bases hidrogenadas) se dirige ao citoplasma.

- No citoplasma, um ribossomo se liga ao RNAm na extremidade correspondente ao início da leitura. Dois RNAt, carregando os seus respectivos aminoácidos (metionina e alanina), prendem-se ao ribossomo. Cada RNAt liga-se ao seu trio de bases (anticódon) ao trio de bases correspondentes ao códon do RNAm. Uma ligação peptídica une a metionina à alanina.

- O ribossomo se desloca ao longo do RNAm. O RNAt que carregava a metionina se desliga do ribossomo. O quarto RNAt, transportando o aminoácido leucina, une o seu anticódon ao códon correspondente do RNAm. Uma ligação peptídica é feita entre a leucina e a alanina.

- O ribossomo novamente se desloca. O RNAt que carregava a alanina se desliga do ribossomo. O quarto RNAt, transportando o aminoácido ácido glutâmico encaixa-se no ribossomo. Ocorre a união do anticódon desse RNAt com o códon correspondente do RNAm. Uma ligação peptídica une o ácido glutâmico à leucina.

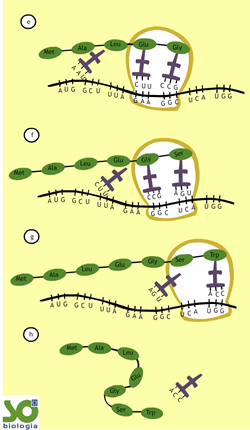

- Novo deslocamento do ribossomo. O quinto RNAt, carregando a aminoácido glicina, se encaixa no ribossomo. Ocorre a ligação peptídica da glicina com o ácido glutâmico.

- Continua o deslocamento do ribossomo ao longo do RNAm. O sexto RNAt, carregando o aminoácido serina, se encaixa no ribossomo. Uma liogação peptídica une a serina à glicina.

- Fim do deslocamento do ribossomo. O último transportador , carregando o aminoácido triptofano, encaixa-se no ribossomo. Ocorre a ligação peptídica do triptofano com a serina. O RNAt que carrega o triptofano se separa do ribossomo. O mesmo ocorre com o transportador que portava a serina.

- O peptídeo contendo sete aminoácidos fica livre no citoplasma. Claro que outro ribossomo pode se ligar ao RNAm, reiniciando o processo de tradução, que resultará em um novo peptídio. Perceba, assim, que o RNAm contendo sete códons (21 bases nitrogenadas) conduziu a síntese de um peptídeo formado por sete aminoácidos.

Os polirribossomos

Em algumas células, certas proteínas são produzidas em grande quantidade. Por exemplo, a observação de glândulas secretoras de certos hormônios de natureza protéica (que são liberados para o sangue, indo atuar em outros órgãos do mesmo organismo) mostra, em certos locais, uma fileira de ribossomos efetuando a leitura do mesmo RNA mensageiro. Assim, grandes quantidades da mesma proteína são produzidas.

Ao conjunto de ribossomos, atuando ao longo se um RNAm, dá-se o nome de polirribossomos.

Possíveis destinos das proteínas

O RNAm, ao sair do nucleo pode seguir dois destinos:

- Ser traduzido nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso - e esta proteína será exportada para fora da célula passando pelo Golgi e saindo por exocitose em forma de vesículas,

- Ou será traduzido nos ribossomas livres no citoplasma - esta proteína então permanecerá dentro da célula, executando alguma importante função. Ex. Dentro do Golgi, ou livre no citoplasma.

Síntese de proteínas no núcleo celular?

No núcleo de todas as células eucarióticas, a produção de RNA se da a partir do molde de uma fita do DNA. Então, o RNA sofre algumas alterações e segue para o citoplasma onde se associa aos ribossomos para a formação das proteínas. Acreditava-se que a síntese de proteínas (tradução) ocorresse somente no citoplasma, mas em recente trabalho publicado na prestigiada revista Science foi demonstrado que os elementos necessários à tradução se associam no núcleo, onde proteínas seriam formadas. Além disso os pesquisadores constataram que as estruturas responsáveis pela tradução estão em atividade no núcleo celular.

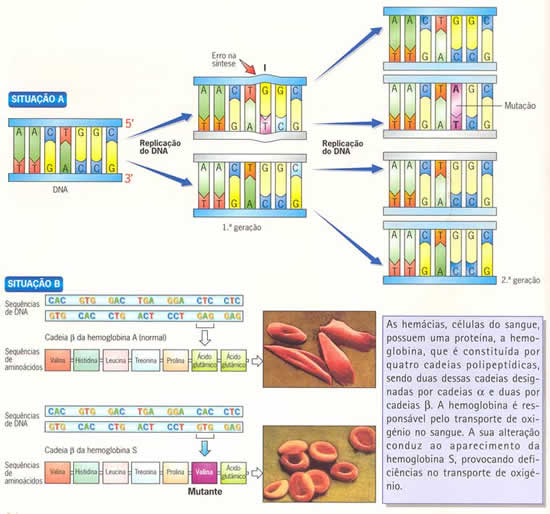

Mutação Gênica

Todos os dias as suas células produzem proteínas que contêm aminoácidos em uma certa seqüência. Imagine, por exemplo, que em um certo dia uma célula da epiderme de sua pele produza uma proteína diferente. Suponha também que essa proteína seja uma enzima que atue em uma reação química que leva a produção de um pigmento amarelo em vez do pigmento normalmente encontrado na pele, a melanina. Essa célula se multiplica e de repente aparece uma mancha amarelada em sua pele. Provavelmente essa proteína poderá ter sofrido uma alteração em sua seqüência de aminoácidos, tendo havido a substituição de um aminoácido por outro, o que acarretou uma mudança em seu mecanismo de atuação e, como conseqüência levou à produção de um pigmento de cor diferente. Agora, como a seqüência de aminoácidos em uma proteína é determinada pela ação de um certo gene que conduz à síntese do pigmento.

Essa alteração na seqüência de bases na molécula de DNA constituinte do gene é que se chama de mutação gênica.

O albinismo é causada por uma mutação na enzima tirozinase que transforma o aminoácido tirozina em pigmento da pele, a melanina. Esta doença ocorre em animais e nas plantas e é hereditária.

A mutação e suas conseqüências

Se a alteração na seqüência de aminoácidos na proteína não afetar o funcionamento da molécula e não prejudicar o organismo, de modo geral ela passa despercebida, é indiferente.

Outras vezes, a alteração leva a um favorecimento. Imagine, por exemplo, que uma certa célula do seu intestino passe a produzir uma enzima chamada celulase, capaz de digerir a celulose dos vegetais que você come. provavelmente a mutação que levou a esse erro será vantajosa para você, que poderá eventualmente até alimentar-se de papel picado.

Muitas vezes, porém, a mutação pode ser prejudicial. Na anemia falciforme, a substituição do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina, em uma das cadeias de hemoglobina, conduza a uma alteração na forma da proteína toda. Essa alteração muda o formato do glóbulo vermelho, que passa a ser incapaz de transportar oxigênio. Outra conseqüência, grave, é que hemácias com formato de foice grudam umas nas outras nos capilares sangüíneos, o que pode provocar obstruções no trajeto para os tecidos.

As mutações são hereditárias

Dependendo da célula em que a mutação ocorre, ela pode ser transmitida à descendência. Nas suposições que fizemos, relacionadas ao pigmento da pele e à enzima celulase, evidentemente que não ocorrerá a transmissão dos genes mutantes para os filhos.

Trata-se de mutações somáticas, ou seja, ocorreram em células não envolvidas na confecção de gametas.

Já a mutação que conduziu à anemia falciforme, deve ter ocorrido, no passado, em células da linhagem germinativa de algum antepassado. O gene anômalo, então sugerido, deve ter sido transportado por um gameta e daí se espalhou pela espécie humana.

As causas das mutações

De maneira geral, as mutações ocorrem como conseqüência de erro no processo de duplicação do DNA. Acontecem em uma baixíssima freqüência. Muitas delas, inclusive, são corrigidas por mecanismos especiais, como, por exemplo, a ação do gene p53 que evita a formação de tumores.

Há, no entanto, certos agentes do ambiente que podem aumentar a taxa de ocorrência de erros genéticos. Entre esses agentes mutagênicos podemos citar: substâncias existentes no fumo, os raios X, a luz ultravioleta, o gás mostarda, ácido nitroso e algumas corantes existentes nos alimentos. Não é à toa que, em muitos países, é crescente a preocupação com a diminuição da espessura da camada do gás ozônio (O3), que circunda a atmosfera terrestre. Esse gás atua como filtro de luz ultravioleta proveniente do Sol. Com a diminuição da sua espessura, aumenta a incidência desse tipo de radiação, o que pode afetar a pele das pessoas. Ocorrem lesões no material genético, que podem levar a certos tipos de câncer de pele.

Fonte www.sobiologia.com