O Sistema Genital

Mudanças no corpo

A descoberta do sexo acontece com a descoberta do corpo. Moças e rapazes costumam acompanhar atentamente as mudanças que ocorrem nos seus órgãos sexuais externos. Essas mudanças são provocadas pela ação de hormônios.

As características sexuais primárias, visíveis nos órgãos genitais, são determinadas geneticamente e estão presentes desde o nascimento, tanto no homem como na mulher.

O corpo masculino

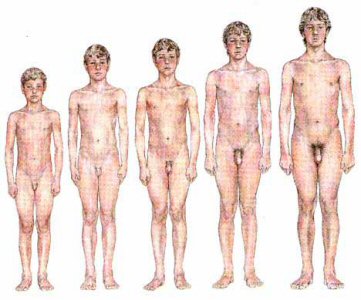

As principais modificações visíveis no corpo masculino ao longo da adolescência estão descritas abaixo.

Os testículos (dentro do saco escrotal) crescem primeiro e, pouco tempo depois, o pênis. Na puberdade, os pêlos surgem em diversos locais: no rosto, nas axilas, no peito e nas áreas próximas aos testículos. A voz também sofre mudanças.

Esse conjunto de características que se definem na puberdade, em conseqüência da ação hormonal, recebe o nome de características sexuais secundárias. Estas, porém, não obedecem a padrões rígidos. Adolescentes de mesma idade podem apresentar diferenças significativas em relação à estatura do corpo, quantidade de pêlos, tamanho do pênis, timbre de voz etc. O grupo étnico a que pertence o indivíduo, a herança genética, hábitos alimentares, problemas de saúde, dentre outros fatores, são responsáveis por essas diferenças.

Assim, colegas de mesma idade que a sua podem ser mais altos ou mais baixos que você ou terem a voz mais ou menos grave que a sua, por exemplo. Isto não deve preocupá-lo. As pessoas são diferentes e apresentam ritmos desiguais de desenvolvimento do corpo. É importante gostar de você, aprendendo a cuidar e valorizar o seu próprio corpo.

Veja as principais modificações visíveis no corpo masculino, ao longo do tempo.

Os rapazes possuem uma pequena quantidade de hormônios sexuais femininos, as garotas, uma pequena quantidade de hormônios sexuais masculinos. Na puberdade, às vezes, um pequeno desequilíbrio na quantidade desses hormônios pode provocar um ligeiro crescimento das mamas nos rapazes ou pêlos em excesso nas garotas. Em geral, isso desaparece com o tempo, mas, se persistir, o mais aconselhável é procurar orientação médica.

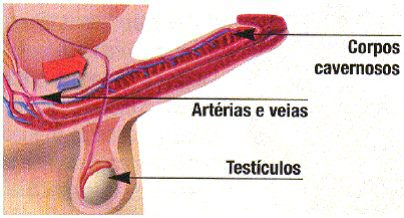

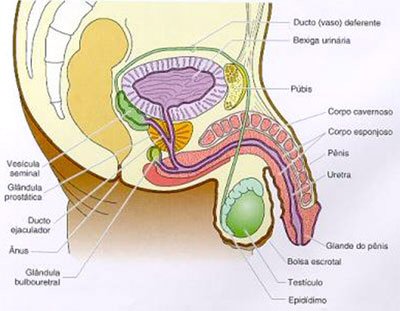

Na região genital, encontramos o pênis e o saco escrotal.

Pênis e a Ejaculação – O pênis é um órgão de forma cilíndrica e constituído principalmente por tecido erétil, ou seja, que tem capacidade de se erguer. Com a excitação sexual, esse tecido e banhado e preenchido por maior quantidade de sangue, o que torna o pênis ereto e rígido. Na ponta do pênis, há a glande (a “cabeça”), que pode estar coberta pelo prepúcio.

Na glande, há o orifício da uretra, canal que no corpo masculino se comunica tanto com o sistema urinário quanto com o sistema reprodutor. O tamanho do pênis varia entre os homens e não tem relação biológica com fertilidade e nem com potência sexual.

Quando o homem é estimulado, como ocorre numa relação sexual, culmina com o esperma sendo lançado para fora do corpo masculino sob a forma de jatos. Esse fenômeno chama-se ejaculação.

O esperma é ejaculado através da uretra, por onde a urina também é eliminada. Durante uma ejaculação normal são expelidos de 2 a 4 mililitros de esperma; cada mililitro contém aproximadamente 100 milhões de espermatozóides.

Saco escrotal

Os espermatozóides, gameta sexual masculino, são produzidos nos testículos. Os testículos ficam no saco escrotal, que tem aparência flácida e um pouco enrugada. É importante eles se localizarem fora do abdome, pois os espermatozóides são produzidos em uma temperatura mais baixa do que a do restante do corpo.

Nos dias frios ou durante um banho frio, o saco escrotal se encolhe, favorecendo o aquecimento dos testículos. O uso de cueca apertada pode causar infertilidade temporária, decorrente do aquecimento excessivo que provoca nos testículos.

Testículos

Os testículos são glândulas sexuais masculinas. São formadas por tubos finos e enovelados, chamados túbulos seminíferos. Diferentemente do que ocorre com as garotas, que já nascem com “estoque” de gametas (óvulos) “prontos” no corpo, é na puberdade, sob ação dos hormônios, que se inicia no corpo masculino a produção de gametas (os espermatozóides) nos testículos.

A produção de espermatozóides começa na puberdade, por volta dos 12 ou 13 anos de idade e vai até o fim da vida. Cada espermatozóide é formado basicamente de três partes: cabeça, colo e cauda com flagelo.

Os testículos produzem também o hormônio sexual masculino, chamado testosterona. O hormônio testosterona estimula o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas: pêlos no rosto e no restante do corpo, modificações na voz etc.

Epidídimos

Os espermatozóides que acabam de ser formados ficam armazenados no epidídimo, um outro enovelado de túbulos localizados sobre os testículos. Os epidídimos são dois órgãos formados por tubos enovelados, cada um localizado junto a um testículo. Reveja o esquema do sistema genital masculino e observe a localização dos epidídimos.

Os espermatozóides podem ficar armazenados nesses tubos por aproximadamente uma a três semanas, até que a maturação seja completada. Isso aumenta a sua mobilidade.

Os espermatozóides passam do epidídimo para um tubo com parede muscular chamado ducto deferente. De cada epidídimo parte um ducto deferente. Posteriormente e sob a bexiga urinária, cada ducto deferente se une ao canal da glândula seminal do mesmo lado e forma um tubo único, chamado ducto ejaculatório. Os ductos ejaculatórios lançam os espermatozóides num outro canal – a uretra. A uretra é um tubo que se inicia na bexiga urinária, percorre o interior do pênis e se abre no meio externo.

Glândulas Seminais e Próstata

As glândulas seminais são duas glândulas em forma de bolsa. Elas produzem um líquido denso que nutre os espermatozóides e aumenta a sua mobilidade.

A próstata é uma glândula produtora de um líquido de aspecto leitoso. Esse líquido é leitoso e neutraliza a acidez de restos de urina na uretra e, numa relação sexual, a acidez natural da vagina, protegendo assim os espermatozóides.

Em sua “viagem” até a uretra, os espermatozóides recebem os líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata. Ao passar pela uretra, os espermatozóides recebem também um líquido lubrificante produzidos pelas glândulas bulbouretrais.

Ao conjunto formado pelos espermatozóides e os líquidos produzidos pelas glândulas seminais, pela próstata e pelas glândulas bulbouretrais dá-se o nome de esperma ou sêmen.

O corpo feminino

Observe a figura abaixo que mostra a passagem da adolescente para a mulher adulta. Algumas das mudanças dessa passagem são o aumento dos seios e o aparecimento de pêlos pubianos e pêlos nas axilas. Essas são algumas das características sexuais secundárias femininas.

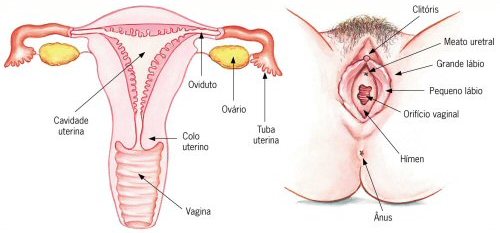

Antes de falarmos do interior do corpo feminino, vamos conversar sobre a parte externa, por meio da qual a mulher recebe estímulos e se relaciona com o meio ambiente.

Para a mulher, conhecer o próprio corpo é fundamental para ajudar a mantê-lo saudável. O ginecologista (médico especializado em órgãos reprodutores femininos) pode esclarecer dúvidas caso seja notado alguma alteração que cause estranheza.

Monte de Vênus ou púbis

É a área triangular acima da vulva e na qual aparecem pêlos, a partir da puberdade.

Vulva

Nessa região, estão os pequenos e grandes lábios, que são dobras de pele muito sensíveis. Entre os pequenos lábios, há o clitóris, pequenina estrutura do tamanho aproximado de uma ervilha e, que em geral, provoca grandes sensações de prazer, quando estimulado.

Abertura da vagina

A abertura da vagina leva aos órgãos sexuais internos. Essa abertura é parcialmente bloqueada, na maioria das garotas virgens, por uma fina membrana chamada hímen, que, geralmente, é rompido na primeira relação sexual com a penetração do pênis. O hímen tem uma abertura por onde ocorre a saída do sangue menstrual.

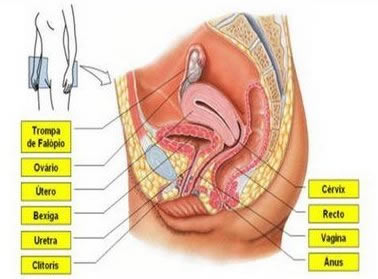

Uretra

O orifício da uretra é por onde sai a urina; não conduz a nenhum órgão sexual interno.

Ânus

O ânus é o orifício por onde saem as fezes; é a saída da tubo digestório. Também não tem ligação com órgãos sexuais internos.

Períneo

Entre o ânus e a vulva, na entrada da vagina, existe uma região chamada períneo. No homem, o períneo localiza-se entre o saco escrotal e o ânus.

Na hora do parto, muitas vezes é necessário fazer um pequeno corte no períneo, para que a cabeça do bebê não lacere (corte) os músculos dessa região. Isso é importante para proteger a mãe, pois lesões extensas no períneo farão com que ela, no futuro, possa sofrer de “queda de bexiga” e perda da capacidade de controlar a retenção da urina. Após o nascimento do bebê, o médico faz a sutura (dá pontos com linha e agulha cirúrgica) do períneo. O procedimento é feito com anestesia local.

O corpo feminino por dentro

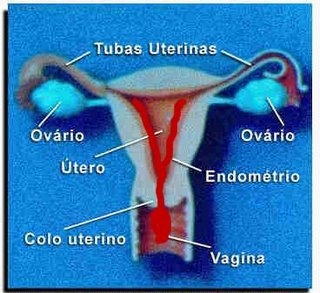

Vagina

É o canal que liga a vulva até o útero.

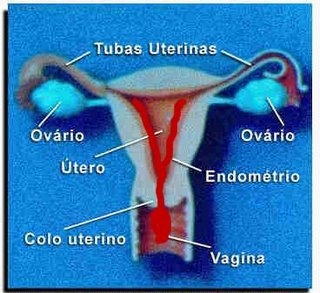

Útero

É um órgão oco, constituído por tecido muscular, com grande elasticidade, que tem forma e tamanho semelhantes aos de uma pêra. Em caso de gravidez, o útero está preparado para alojar o embrião até o nascimento.

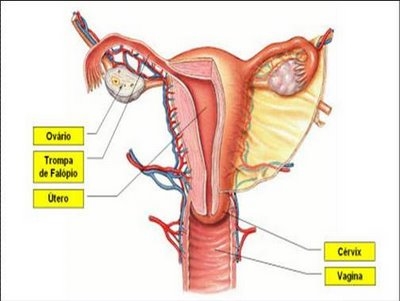

Ovários

Os ovários são as glândulas sexuais femininas, nas quais, desde o nascimento da menina – ficam armazenados aproximadamente 400 mil gametas femininos.

Essas células sexuais são chamadas óvulos. Elas contém a metade do material genético necessário ao desenvolvimento de um bebê. Os óvulos que existem nos ovários das meninas são imaturos. Os hormônios sexuais são responsáveis pelo amadurecimento e pela liberação desses óvulos.

Tubas uterinas

São dois tubos delgados que ligam os ovários ao útero. Revestindo esses tubos internamente, existem células com cílios que favorecem o deslocamento do óvulo até a cavidade uterina.

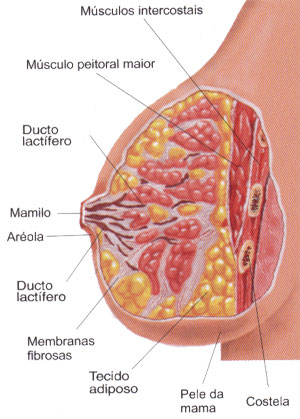

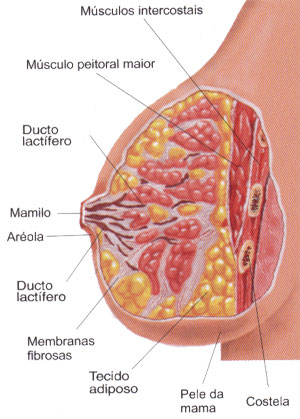

Os seios

O desenvolvimento dos seios ocorre na puberdade e nem sempre acontece de forma idêntica, às vezes, um seio é ligeiramente maior do que o outro. O tamanho do seio varia de uma mulher para outra. Do mesmo modo que acontece com o nariz, com as mãos ou com os pés, que não são de tamanho igual em todas as pessoas, nem mesmo no caso de irmãos.

O seio é formado por um tecido gorduroso e por pequenas glândulas chamadas glândulas mamárias. Essas glândulas são ligadas ao mamilo (bico) por canais, através dos quais o leite passa durante a amamentação. O mamilo, em geral, é muito sensível ao toque. O desenvolvimento dos seios e de outras formas do corpo das meninas, como a cintura mais fina , os quadris arredondados, depende de quando e quanto hormônio sexual é produzido pelo corpo dela, ou seja, pelos ovários. Algumas meninas começam a produzir mais hormônios sexuais mais cedo do que outras. Por isso, além de ficarem menstruadas primeiro, determinadas garotas desenvolvem o “corpo de mulher” mais precocemente que outras. Outro fator importante a considerar é a hereditariedade, os traços físicos herdados dos pais, avós etc. Numa família na qual as mulheres possuem seios pouco desenvolvidos, é bem provável que as meninas venham a ter, também, seios pequenos. Ninguém melhor do que o médico para dizer se o desenvolvimento dos seios e dos demais sinais de maturação do corpo está de acordo com o previsto para a idade da garota. | |  |

Você sabia que todos nós um dia já fomos uma única célula?

Olhando para o seu corpo agora é difícil acreditar, mas todos nós já fomos um zigoto, uma célula-ovo.

O ato sexual e o início de uma nova vida!

Falando de sexo

Em outros tempos, sexo era muitas vezes um assunto proibido. Em casa, ninguém falava “dessas coisas”. Entre os meninos, as informações eram geralmente passadas pelos amigos mais velhos, em conversas escondidas. E como eles nem sempre sabiam direito do que falavam, vários assuntos ficavam sem o devido esclarecimento. Com as meninas, a coisa era também mais ou menos assim. A vergonha e até o medo frequentemente impediam manifestações de suas dúvidas e emoções.

Mas os tempos mudaram. Ainda pode ser um pouco difícil para os pais e outros adultos falarem sobre sexo. Isso depende, em parte, da educação que eles receberam – e os jovens precisam compreender essa limitação. Aqui, vamos falar de maneira bem natural sobre sexo, assunto que geralmente desperta tanta curiosidade no período da adolescência.

Para que serve o sexo?

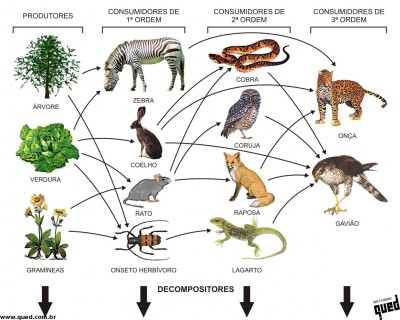

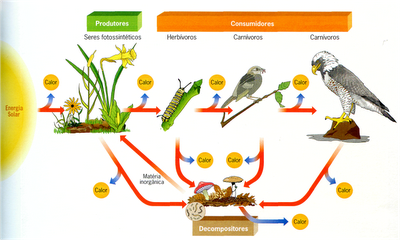

Essa pergunta tem muitas respostas. A resposta mais utilizada é: sexo é para garantir a perpetuação das espécies.

De fato, nos seres vivos em geral, a função da atividade sexual é dar origem a novos seres e, assim, manter a continuidade da espécie. Na maioria dos animais, o macho só cruza com a fêmea quando ela está fértil, quando seu organismo está na época propícia para gerar filhotes.

E no ser humano?

Para os seres humanos, geralmente a reprodução é apenas uma das funções da atividade sexual. A relação sexual é também uma maneira de obter prazer e alegria, de dar e receber carinho e afeto. É uma das expressões mais íntimas que pode haver no relacionamento entre duas pessoas, pois envolve emoções profundas. Não é à toa que a relação sexual também é chamada de “fazer amor”.

Para entendermos melhor certos aspectos associados com a função reprodutiva no ser humano, é preciso entender a relação entre os órgãos genitais femininos e masculinos para que isso ocorra.

O ato sexual e o início de uma nova vida

Na relação sexual, a atração provocada pelos estímulos e pelas reações hormonais faz com que os toques e as sensações táteis sejam muito prazerosas. Os jogos amorosos, as carícias, a ternura, os contatos de lábios e de outras partes do corpo, a excitação, tudo isso compõe o ritual de preparação ao ato sexual, que é o ápice do encontro entre os parceiros sexuais.

Com a excitação, o pênis do homem aumenta de volume e fica duro, ereto, e a vagina da mulher solta uma secreção que a lubrifica. Tudo isso facilita a penetração do pênis na vagina quando acontece o coito ou o ato sexual, que geralmente, provoca uma sensação bastante prazerosa em ambos os parceiros.

No ato sexual vaginal completo, o homem ejacula, isto é, um líquido sai do pênis e é depositado na vagina (quando não há uso de preservativo). Esse líquido, o sêmen ou esperma, contém espermatozóides originários dos testículos. Dos milhões de espermatozóides que foram depositados na vagina, apenas centenas deles alcançam o óvulo, e somente um espermatozóide consegue se introduzir nele. Essa é a oportunidade de surgir uma nova vida, de ocorrer a concepção.

A ovulação

A ovulação é a liberação de um óvulo maduro feita por um dos ovários por volta do 14º dia do ciclo menstrual, contado a partir do primeiro dia de menstruação. No ovário (o local de onde sai o óvulo) surge o corpo lúteo ou amarelo – uma estrutura amarelada que passa a produzir o estrogênio e progesterona. Esses hormônios atuam juntos, preparando o útero para uma possível gravidez, além disso, o estrogênio estimula o aparecimento das características sexuais femininas secundárias.

O óvulo liberado é “captado” por uma das tubas uterinas, que ligam os ovários ao útero. Revestindo essas tubas internamente, existem células com cílios que favorecem o deslocamento do óvulo até a cavidade do útero.

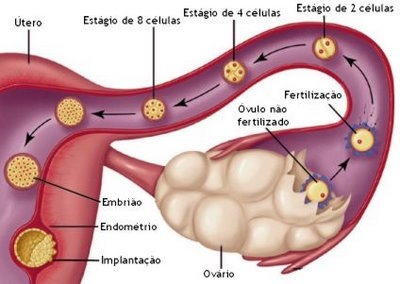

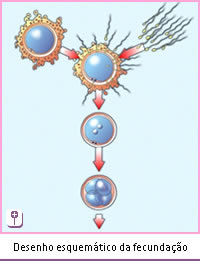

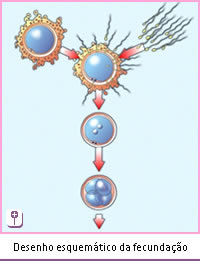

A fecundação

| | A mulher pode ficar grávida se, quando o óvulo estiver nesses tubos, ela mantiver relação sexual com o parceiro e um espermatozóide (célula reprodutora masculina) entrar no óvulo. O encontro de gametas (óvulo e espermatozóide), na tuba uterina, chama-se fecundação. Apenas um dos milhões de espermatozóides contidos no esperma penetra no óvulo, na fecundação. Depois da fecundação, ocorre então a formação da célula-ovo ou zigoto. Essa primeira célula de um novo ser sofre divisões durante o seu trajeto pelo tubo até o útero. O sexo biológico desse novo ser humano – ou seja, o sexo do bebê – é definido na fecundação pelos cromossomos X ou Y. Os seres humanos, salvo raras exceções possuem 46 cromossomos, sendo que dois deles são os cromossomos sexuais (que definem o sexo). As mulheres possuem dois cromossomos X (portanto ela á XX) e os homens, um X e um Y (portanto XY). |

Na divisão celular (meiose) para a formação dos gametas (óvulo e espermatozóide) a mulher só gera gametas (óvulos) X enquanto que o homem pode gerar gametas (espermatozóides) X e Y.

Então:

- Se o espermatozóide que contém o cromossomo X fecundar o óvulo (X), o embrião será do sexo feminino (XX).

- Se o espermatozóide que contém o cromossomo Y fecundar o óvulo (X), o embrião será do sexo masculino (XY).

A menstruação

A menstruação ocorre quando não há fecundação e o óvulo é eliminado pelo canal vaginal com o sangue e o material resultante da descamação da mucosa uterina.

| O ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e outra. Esse período dura, em média 28 dias, mas pode ser mais curto ou mais longo. A primeira menstruação se chama menarca e, na maioria das vezes ocorre entre 11 e 13 anos, embora não exista uma idade determinada para isso. A menstruação representa o início da vida fértil, isto é, o período em que a mulher pode, se não houver problemas, engravidar. Por volta dos 50 anos o “estoque” de óvulos se esgota, pois alguns foram liberados nas ovulações e outros se degeneraram. Cessam as menstruações e, com isso a fertilidade da mulher. Nessa fase, denominada menopausa, grande parte das mulheres sentem desconforto por conta da redução de hormônios. Esse desconforto é marcado principalmente por aumento da sensação de calor corporal e pode ser diminuído com tratamento médico. |

A menstruação pode vir acompanhada de cólicas. Se as dores forem leves, atividades físicas orientadas, técnicas de relaxamento bolsa de água quente sobre o ventre e chás podem ser de grande ajuda. Caso as cólicas sejam intensas e dolorosas, é recomendado procurar um ginecologista, que pode ajudar a solucionar esse problema.

Durante a menstruação o cuidado com a higiene deve ser redobrado. O sangue eliminado não é sujo, mas, em contato com o ar, pode provocar mau cheiro e se transformar em um meio propício para o desenvolvimento de micróbios. A rotina não deve ser alterada. Tomar banho, lavar os cabelos, fazer ginástica, dançar, tomar sorvete não faz mal algum. Os absorventes descartáveis são os mais indicados, e a troca deles deve ser regular, de acordo com a intensidade do fluxo sangüíneo.

Tipo de absorvente externo

As mulheres podem, alguns dias antes da menstruação, perceber que os seios estão inchados e doloridos, sentir-se irritada, com vontade de chorar. Quando isso ocorre, elas podem estar com tensão pré-menstrual (TPM), nome dado a um confundo de várias sensações desagradáveis que acomete algumas mulheres e parece, segundo alguns estudos, estar relacionado aos hormônios. Nesse caso, deve-se procurar um médico, que vai aconselhar o que fazer para diminuir ou eliminar os sintomas da TPM.

Atualmente existem tampões absorventes internos que levam em conta a anatomia da mulher. Em caso de dúvidas é melhor conversar com o ginecologista. Os tampões permitem, por exemplo, que a pessoa pratique natação ou vá a praia durante o período da menstruação. Os absorventes externos são encontrados em mais de um padrão de largura e comprimento, adequados às diferentes intensidades do fluxo menstrual. | |  |

É bom lembrar que os primeiros ciclos menstruais não costumam ser regulares. Além disso, preocupações, ansiedade e má alimentação, algumas vezes atrasam ou até suspendem as menstruações. A ausência de menstruação também é um dos primeiros sinais de gravidez.

A nidação

O embrião, parecido com uma “bolinha” de células, chega ao útero. Lá ele se implanta, isto é, se fixa na mucosa uterina, aproximadamente oito dias após a fecundação. Essa fixação na mucosa uterina chama-se nidação.

O pequeno embrião, formado a partir do zigoto, poderá se desenvolver no útero, protegido por membranas e pelo líquido amniótico. Logo nas primeiras semanas de gravidez, forma-se a placenta.

A importância da placenta

A placenta é formada por tecidos do embrião e do útero materno e é típica do organismo dos animais mamíferos. A placenta se liga ao embrião pelo cordão umbilical, que possui vasos por onde circulam o sangue com o oxigênio e os nutrientes (os quais vão da mãe para o feto), e o gás carbônico e os restos dos nutrientes não-utilizados (estes vão do feto para a mãe).

A gestante que fuma ou que faz uso do álcool ou outras drogas, inclusive certos remédios, pode ter a placenta pequena, comprometendo o desenvolvimento do feto. Durante toda a gravidez, o feto cresce e fica protegido dentro do útero materno. O umbigo marca o lugar por onde a criança esteve ligada à sua mãe através do cordão umbilical.

Nas doze primeiras semanas é formada a maioria dos órgãos, entre eles o coração, os pulmões e os rins. No restante do período de gestação, ocorre o crescimento e o fortalecimento do feto, tornando-o apto à vida no ambiente externo ao útero. Em geral, são necessários nove meses (cerca de 40 semanas), para que o bebê esteja pronto para nascer.

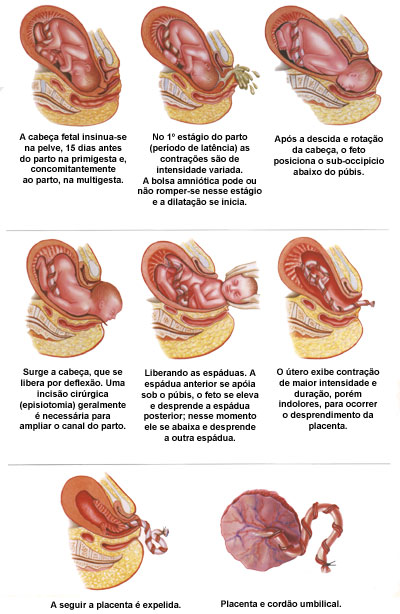

O parto

Depois de aproximadamente nove meses cerca de 40 semanas após o ato da fecundação, o feto já se desenvolveu e está pronto para viver no ambiente externo ao útero materno, que não tem mais condições de mantê-lo e protegê-lo. Está na hora de nascer.

De modo geral, a hora do parto é cercada de muita expectativa, ansiedade e até medo, o que acarreta numa grande excitação da gestante principalmente daquela que está dando à luz o seu primeiro filho.

Durante a gravidez, a gestante deve fazer o acompanhamento pré-natal em postos de saúde, hospitais etc. O ginecologista/ obstetra dará orientações corretas que ajudarão a acompanhar e perceber os sinais que precedem a hora do parto, o nascimento do bebê (contrações regulares do útero, rompimento da “bolsa d’água”, muco ou pequena quantidade de sangue expelida pela vagina, etc.). O médico também informará qual o tipo de parto á melhor indicado para a gestante.

Parto "normal" ou "natural"

O trabalho de parto geralmente inicia quando o desenvolvimento do feto está completo. Determinados hormônios da mãe estimulam o útero a se contrair, até expulsar o bebê.

Essas contrações provocam a dilatação do colo do útero. O colo do útero, ou colo uterino, é a parte do útero que se comunica com a vagina. A sua posição é no fundo do canal vaginal. No momento do parto, é essa porção que dilata, dando passagem ao feto nascer. Por isso a vagina também é chamada de canal de parto. Na maioria dos casos, nas últimas semanas de gestação o bebê se vira, colocando a cabeça na parte mais larga da pélvis da mãe. A cabeça se apresenta, assim, em primeiro lugar, o que facilita o parto.

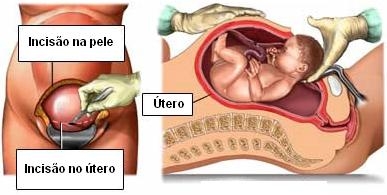

Cesariana

A cesariana é um procedimento cirúrgico com anestesia, em que se faz uma incisão (corte) horizontal, na barriga da mãe, alguns centímetros abaixo do umbigo. Por meio dele, retiram-se o bebê e a placenta.

A cesariana é indicada especialmente quando o bebê não está em posição favorável; quando ele está sofrendo; quando não há dilatação do colo do útero; se a mãe está correndo o risco; se é hipertensa. Como os demais tipos de cirurgia, não deve ser uma prática indiscriminada, feita sem necessidade ou orientação médica.

Fonte: www.sobiologia.com